工人走上非遗舞台 一肩挑起两大技艺

——记非遗代表性传承人唐家昌

□ 记者 陈菲茜 实习生 沈欣卓 摄报

未经专业学习,全凭一腔热爱,从一名沪剧爱好者进阶成两个非遗项目的代表性传承人。唐家昌的“入行”看似有些偶然,细究倒也合情合理。无论是十锦细锣鼓还是松江皮影戏,这两项来自民间的艺术,流传发扬在民间,也终将由民间的技艺人们接续传承下去。唐家昌就是这样一位民间技艺人。

沪剧是最初的爱好

唐家昌出生于20世纪60年代,现已年过六旬,儿时的记忆虽有模糊,可他清晰地记得自己的音乐启蒙老师——张嘉良。

“他是泗泾本地人,参加过松江越剧团,插队下乡到我们大队,他唱歌唱得特别好听,还会拉小提琴。”唐家昌说,受到张嘉良的影响,自己从小就喜欢唱歌。每当走在稻田边,他就会哼唱起老师教的歌曲,像《红星照我去战斗》《小小竹排江中游》这些歌曲的歌词,他都背得滚瓜烂熟。

上完初中,唐家昌就在家里帮着务农。每天下午二时,生产队里的高音喇叭就开始播放沪剧节目,久而久之,他被沪剧深深吸引。到了晚上,村里的老老少少又会围坐在黑白电视机前看节目,也都是戏曲节目居多。“当时没有太多娱乐节目,沪剧很受欢迎,我的两个姐姐都会唱,我听着听着也都会了。”唐家昌会心一笑,说道。

无论在田间地头还是跟爷爷在大队鸡棚值岗时,唐家昌总是唱着。就这样,唐家昌爱上了唱沪剧。

“破格”进入文艺工厂

1985年,泗联乡文艺工厂对外招聘,不单单需要生产工人,同时还需要工人兼具文艺特长。唐家昌便去报了名,考试时在考官面前唱起了沪剧。唐家昌自认为唱得还不错,没想到竟等来了对方的婉拒——“唱得是没问题,身材不太好。”

唐家昌身材矮小,显然与一般舞台表演者要求的身形高挑、样貌靓丽的样子相去甚远。本以为这次落选后再无机会,没想到一年后,文艺工厂因缺人想起了爱唱沪剧的他,他自然是欣然接受,被分派到了控制箱氩弧焊的工作。

在泗联乡文艺工厂,唐家昌加入了沪剧队,除了唱沪剧,他还跟着乐队学起了鼓板。那是他第一次接触简谱,虽然没有扎实的乐理知识,但他常常拿着谱子自己琢磨研究,还向乐队的前辈们讨教。

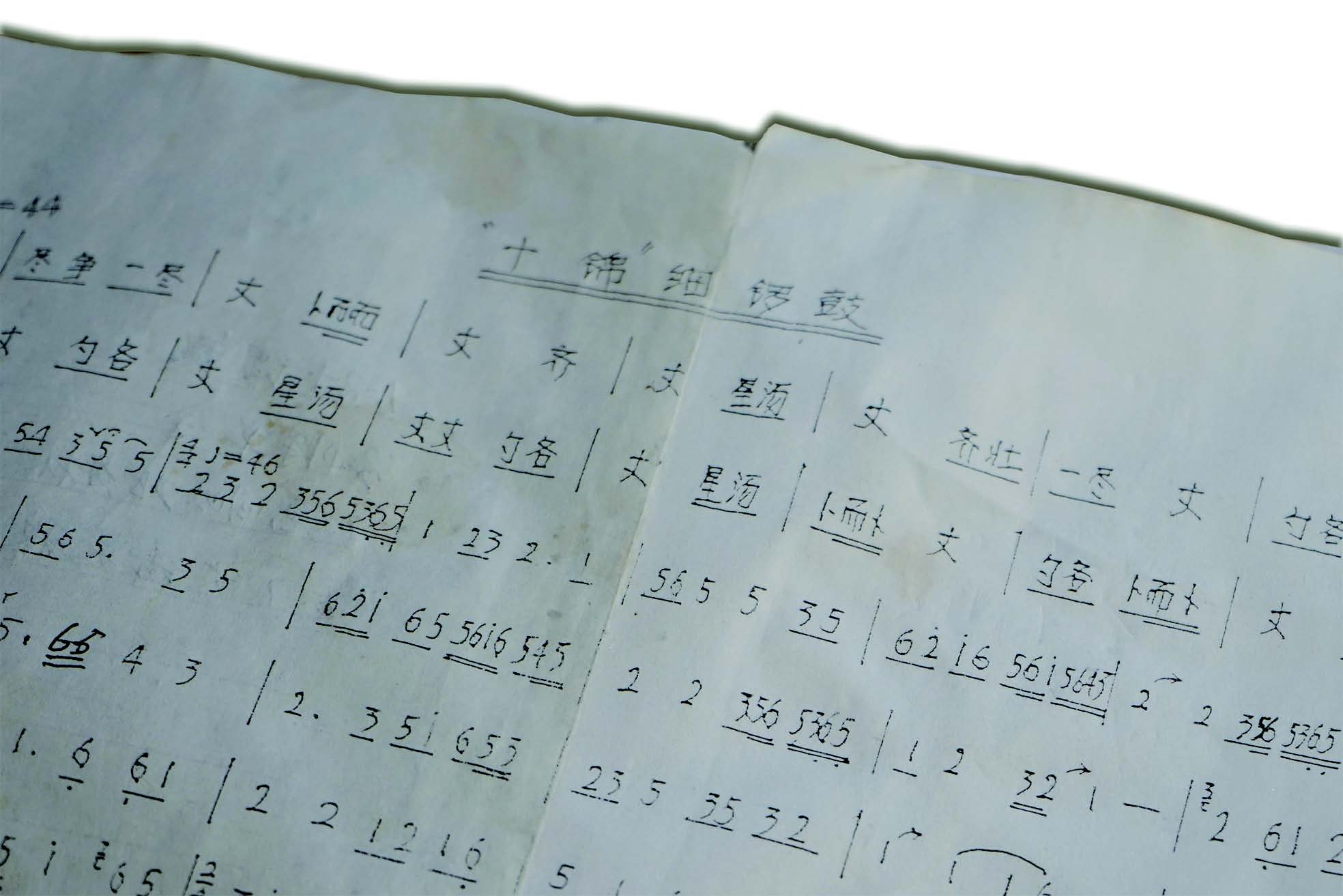

在一次文艺工厂的活动中,唐家昌认出了昔日的音乐老师张嘉良,他万分欣喜。得知张嘉良在泗泾文化站工作,唐家昌每次碰到琢磨不透的问题时,就去找张嘉良。渐渐地,唐家昌掌握了音符、拍号等一些基本的乐理知识,学会了识简谱。“谱子里一横什么意思?是八分音符。两横是什么意思?是十六分音符。我慢慢掌握了这些基本概念。”在唐家昌看来,识乐谱的能力是参与演奏十锦细锣鼓的“敲门砖”。

“敲门砖”敲开“十锦”世界

1986年,泗泾商业站的彭景良和泗联乡文艺工厂的张洪生、顾岳连被召入十锦细锣鼓演奏团队,每次排练时都在文艺工厂的隔壁。因此,早在那时,唐家昌就对十锦细锣鼓有所了解。作为一名鼓板的爱好者,当彭景良在2005年询问唐家昌是否愿意加入演奏队时,他二话没说就同意了。“戏曲都是相通的,我喜欢敲鼓板,也看得懂谱子,只要多加练习应该没有问题。”唐家昌说。

唐家昌起初在演奏队里敲二采钹,跟着谱子上的“扎”“齐”碰合两片薄铜片。“看似简单,倒也有门道。”介绍时,唐家昌拿起二采钹,碰了一下之后拉开,“合在一起的时候,声音要聚合,不能散开。”

2007年5月7日,国家级非物质文化遗产评审委员会专家组一行从北京赶来泗泾审听十锦细锣鼓,唐家昌就在演奏队中。经过评定,2008年6月,泗泾十锦细锣鼓被正式授予由中华人民共和国国务院公布、中华人民共和国文化部颁发的《国家级非物质文化遗产》《锣鼓艺术·泗泾十锦细锣鼓》铭牌。

由此,十锦细锣鼓声名鹊起,饮誉长三角地区。从2006年1月举办第三届长三角地区民族乐团展演至2013年1月举办的第八届展演,泗泾十锦细锣鼓队都应邀参加,受到广泛好评。

中央电视台“欢乐中国行”摄制组来松江录制节目时,十锦细锣鼓演奏队在东华大学体育场参与演出。“那时候,我们表演完,董卿和胡彦斌都跟我们互动呢!我还和刚唱完歌曲的毛宁握了手!”唐家昌说着笑出了声。

拜师学艺加入松江皮影戏

松江皮影戏的演出团队大多都是泗联乡文艺工厂的乐队中的“熟面孔”,乐队在给松江皮影戏伴奏排练时,唐家昌也会去看看。

“那一次是松江皮影戏和陕西皮影戏的演奏团队在泗泾文化馆二楼交流演出,我去看了。当时的松江文化馆助理馆员见到我,问我要不要学。我说我要学的。”唐家昌回忆道。就是这样一个契机让唐家昌加入了松江皮影戏的演出团队。

松江皮影戏的唱腔以西乡调为基础,与他所唱的沪剧有异曲同工之处,且松江皮影戏以泗泾本土方言为词,也是他的乡音。因此,学唱皮影戏对于唐家昌来说并非难事。他拜唐洪官为师,除了学习演出的基本调、念白、唱腔等表演方法,还悉数学习皮影的制作工艺。

“陕西皮影戏的皮影是双臂的,我们的是单臂。当皮影转身时,操作单臂就很自如。一个人通过大拇指和食指就可以控制翻转,一只手控制一个角色。手臂记得一定要抬起来,不能压着。”演示中,皮影在唐家昌手中蹦跳着,活灵活现。

坚持二十载接棒续故事

做过生产工人、仓库管理员、电影院放映员、厨房餐厨管理员,唐家昌的工作换了好几个,都没有长久,但对十锦细锣鼓和松江皮影戏的排练倒是雷打不动,没有落下一次。“因为喜欢呀!”唐家昌如是说。

在十锦细锣鼓演奏队,他还学会了五音木鱼,也因此来到了舞台中间的位置。需要同时演奏两门乐器时,惯用左手的他,左手敲打五音木鱼,右手则打起鼓板。

在皮影戏演出团队,他学会了创作演出剧本。“现在听得懂本地话的人越来越少了,我们还要多创作一些普通话的皮影戏剧本,让小朋友听得懂,让大家喜欢皮影戏。”唐家昌说。

坚持二十多年,唐家昌早已将十锦细锣鼓的乐谱和松江皮影戏的剧目刻在了脑海,也将自己的命运与两大非遗代表性项目紧紧地绑在了一起。

2016年,唐家昌随演奏团队走进了马家厅非遗传习基地,就此扎下了根——一楼是十锦细锣鼓的舞台“阳春堂”,二楼是松江皮影戏的舞台“鸿绪堂”。如今,由于他在团队中还算年轻,非遗传习基地日常管理的任务就落在了他的身上。当问及会坚持到什么时候?唐家昌说:“坚持到干不动为止。”

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体