“从松江到吴江:姚鹓雏交游手札文献展”亮相程十发艺术馆

百年手写信笺里的文人“云端社交”

□ 记者 贾丽 实习生 孙浙琳 文

记者 贾丽 摄

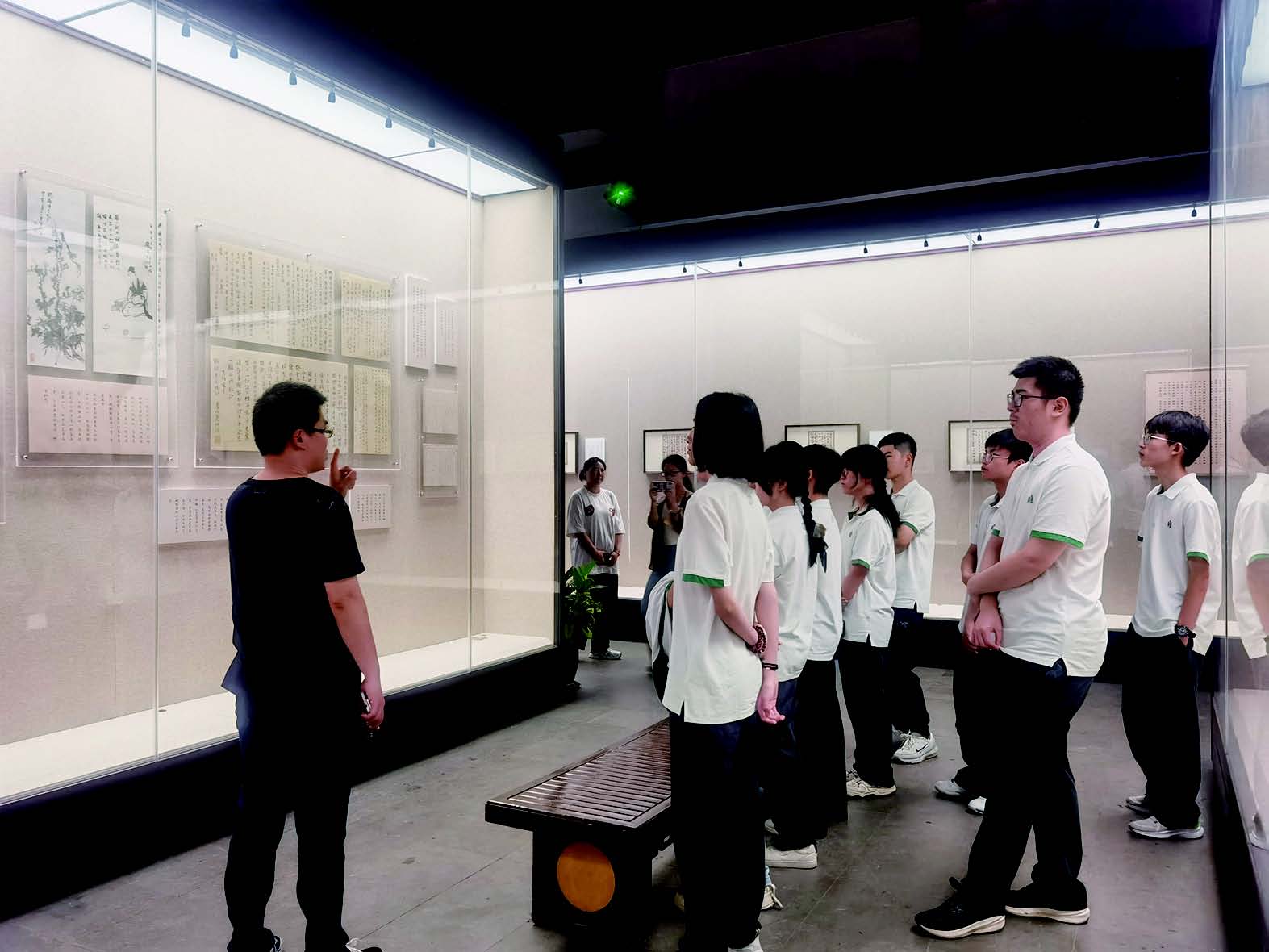

在没有微信的年代,你知道文人雅士都是怎么刷“朋友圈”的吗?昨日,程十发艺术馆与柳亚子纪念馆联手推出的“从松江到吴江:姚鹓雏交游手札文献展”就把百年前南社文人的“私信箱”搬到了观众眼前。39件泛黄的书信手札里,藏着柳亚子、姚鹓雏等人的“隔空唠嗑”,更藏着一段段用笔墨浇筑的革命情谊。当天,姚鹓雏的后人,松江、金山博物馆代表,地方史研究学者等共聚程十发艺术馆,睹信思人共话南社大佬们的“云端社交”(见右图)。

一纸信笺,串起半个文坛的“神仙友谊”

松江乡贤姚鹓雏的人生轨迹,活脱脱一部“从叛逆少年到儒雅长者”的成长记:少年时诗名远扬,求学京华便锋芒毕露;加入南社后更是以笔为枪,在报刊上鼓吹革命,字里行间全是“少年自有少年狂”的意气;抗战时颠沛巴蜀仍笔耕不辍,晚年回归松江当副县长,为家乡建设鞠躬尽瘁。

若说这场展览是部“近代文人社交实录”,那主角姚鹓雏绝对是自带“社交牛症”的存在。远至北京师友林康白、汪辟疆、商衍瀛等,近至江浙师友李叔同、丰子恺、黄宾虹、陆维钊、夏承焘等,都是姚鹓雏的“信友”。他还与报刊界的于右任、包天笑、陈匪石、叶楚伧等过从甚密,“松江圈”的白蕉、程十发、杨了公、沈尹默等更是他频繁往来挚友。

朋友多不仅仅因为他人缘好,更因为他文章好。姚鹓雏曾放言“天下文章一滴水”,洋洋洒洒写一篇文章用一滴墨足矣,为此他一生著作数百万字,诗词、小说、时评、考据、杂著、翻译各种体裁无不精通。而贯穿他60余年人生的,还是与一众文坛“顶流”的“笔墨情缘”。别以为只有我们现在爱发短消息,当年的柳亚子、高吹万、白蕉们早就玩起了“云中传笺”的浪漫。你能想象吗?黄宾虹曾在信里吐槽最近的画稿,丰子恺会随手画个小漫画当信纸,沈尹默常常在信末附赠几句书法心得——这些藏在展览里的手札,就像打开了百年前的“群聊记录”,字里行间全是文人的真性情。

三章故事,解锁南社朋友圈的“隐藏剧情”

为了让本次展览呈现出最好的效果,策展人王迟磌历时半年四处联络、广泛研究,展线设计分为“诗怀壮游”“南社论新”“云间会友”三个篇章,使整个展览就像一本耐读的小说,把姚鹓雏的人生故事讲得明明白白。

在“诗怀壮游”展区,一封姚鹓雏年轻时写给友人的信里,字里行间满是“读万卷书,行万里路”的豪情。那时的他刚从京华求学归来,信里不仅聊诗词,还吐槽沿途见闻,活脱脱一个热血青年。而到了“南社论新”部分,气氛就严肃多了——这里的书信大多写于革命时期,姚鹓雏与柳亚子在信里讨论时局,字字铿锵,让人仿佛能听见他们“以报为戎”的呐喊。

最动人的当属“云间会友”展区。晚年的姚鹓雏回到松江,信里少了当年的锋芒,多了几分温润。他给白蕉写信讨教书法,跟陆维钊聊家乡的变化,甚至还会在信里叮嘱友人“天凉添衣”。这些细碎的文字,把一位乡贤的晚年生活勾勒得鲜活又温暖。

两地携手,让百年文脉在展厅里“双向奔赴”

本次展览是程十发艺术馆与柳亚子纪念馆首次合作,仿佛架起了一座桥,把松江与吴江的文化脉络紧紧连在了一起。要知道,姚鹓雏的“朋友圈”里,不少人都是吴江籍,当年的“云中传笺”本就是两地文化交流的见证,如今这些手札在展览里重聚,更是长三角文化一体化的生动注脚。

更难得的是,这次展览集齐了39件(套)“压箱底”的宝贝——有柳亚子纪念馆馆藏的柳亚子亲笔信,有金山区博物馆提供的罕见书法自作诗,松江区博物馆收藏的松江籍南社成员诗文册页封面等。这些来自不同机构的史料,就像拼图一样把姚鹓雏的人生经历、南社的发展历程,甚至近代松江的艺文史全面立体地呈现了出来。姚鹓雏的侄女、80岁的姚铸华在展厅里看到大伯的手写信札非常激动,说大伯是家族的骄傲,也是松江人的骄傲。的确,在这一封封泛黄的信纸上,不仅蕴藏着百年前文人们的风骨与温情,也蕴藏着值得我们当代人细细品味的精神财富。

据介绍,本次展览是历代乡贤回乡展系列的第三站,第一站是在程十发艺术馆举办的“张大千寓松书画行迹文献展”,第二站是在松江区博物馆举办的“张锡恭先生逝世百年特展”,该系列展览旨在进一步挖掘、梳理松江历史名人故事,通过他们的作品及文化艺术成就对时代的影响来深入研究其背后的精神价值,推动人文松江建设,增强市民文化自信。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体