走进仓城看漕粮仓储地的前世今生

□记者 杨露 文 岳诚 摄

厌倦了都市的喧闹,走进仓城,与住在这里的老人家攀谈几句,看看古楼、古桥,再看看古建筑内的现代风艺术展,感受时尚与传统的碰撞,也不失有一番意味。杜氏雕花楼、云间第一桥、大仓桥、灌顶禅院、孟姜亭……仓城历史风貌区极大程度地保留了历史文化特色,在繁华的都市里显得更加有味道。

以“仓城”为名,是因为当地是明清两代松江府的最大漕粮仓储地和漕运始发地,史载至清代中期,松江府征漕粮41万7千3百余石,半数以上储存于仓城。明清时期,仓城地区欣欣向荣,俨然是松江府城外的市井中心之一,故旧有“东有府城、西有仓城”之美誉。

文物古建筑多

仓城以玉树路玉树桥为界,分东西两边。玉树桥南堍东侧是灌顶禅院,灌顶禅院门前有一座孟姜亭,据说当时孟姜女万里寻夫就是从这座亭乘船北上的,所以在亭的南北石柱上刻有两副对联,南面石柱上是“青石有幸怜弱女,寒衣无处觅离魂”,北面石柱上是“万里奔波殉夫节,一声恸哭倒长城”,两副对联概括了孟姜女万里寻夫哭倒长城的故事。

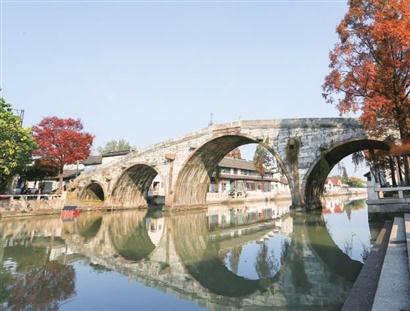

孟姜亭另一旁便是远近闻名的大仓桥,其名永丰桥,垮老市河上,因桥南有仓城,故俗称大仓桥。明代大书画家董其昌曾作《西仓桥记》,盛赞此桥“蓄风气,壮瞻视,莫此为伟”。大仓桥南堍曾有一块孟姜女千里寻夫时坐过的大青石,被称为“无蚊石”。

仓城历史风貌区现存明清及民国时期古建筑127处,现在修缮好的历史古建筑有颐园、杜氏宗祠、葆素堂、费骅宅、杜氏雕花楼、王氏宅、秀溪禅院、水次仓关帝庙、徐氏当铺等,展现了明清时期的不同建筑风貌。颐园以精致、典雅、玲珑取胜,虽占地仅亩许,园内叠石凿池、小桥流水、楼台顾盼、曲廊通幽,尽显古朴典雅,可谓巧夺天工。“颐园听雨”被列为松江十二景中的一景。

在老市河的两边,全是徽派明清建筑,这也是仓城历史风貌区最大的看点。中山西路在老市河的北边,以前叫仓城老街。中山西路上规模宏大的杜氏雕花楼是当地名绅杜岭梅的住宅,建造于清嘉庆年间。这是一栋三进二层庭院式的徽派明清建筑,厅堂、卧房、账房、药房、厨房、学堂等一应俱全,整栋楼内雕刻的人物山水和草木屋舍都栩栩如生。杜氏雕花楼被誉为松江最美古楼,现变身为松江非物质文化遗产的传习基地。百年老宅里,江南丝竹、顾绣等近20种非物质文化遗产展示轮番上演。除周一外,均对市民免费开放。

在玉树桥的西边,有一座最初建于南宋的安就桥,因横跨古浦塘又称跨塘桥,是当时松江地区最大的一座石桥,故又名“云间第一桥”。至今,民间还流传着古浦塘上赛龙舟、陈子龙跨塘殉节、柳如是月夜祭拜等轶闻趣事。跨塘桥的北堍原有一座“祭江亭”,曾是康熙皇帝南巡离松登舟去浙之处。除此之外,还有颇具历史韵味的秀野、秀塘、秀南“三秀桥”。

仓城商业变迁

明代,松江府经济空前活跃,松江城成为东南一大都会,从秀野桥到跨塘桥一带,店铺林立,鳞次栉比。全国各地的客商在这里云集,仓城也因此成为府城西部的繁华商业中心。到明正德年间,松江城已建成“东到华阳西跨塘”的十里长街,时称郡治大街。仓城最盛时,城墙高筑,有陆上城门四座,清代松江府额征的漕粮一共41万余石,其中一半以上储存在仓城,转运京城通州仓和指定的官仓。

每年的漕运时节,各帮漕船都会集合停泊在古浦塘中。水手都是北方人,旗人较多,他们把北方产的白菜、梨、枣之类的带到松江售卖,一时之间,地摊遍布仓桥一带。居民踊跃购买,人声喧嚷,类似于现在的展销会。

清代,秀野桥南北河沿及王家滩一带商业兴盛,米业集中于秀野桥、仓桥和跨塘桥滩,秀南街成为当时府城西部最繁华的街区之一。商业种类除米业外,还有烟酒什货、棉布、茶馆、旅馆、饭店、锡作店、眼镜店和古董店等,商业的发展又带动了餐饮服务业。据涵秋《娱宣室随笔》记载,道光至咸丰年间,仓城内外“凡寻常日用之需、耳目玩好之品,皆左宜右有,无虞缺之者”。从日用品到艺术装饰品,一应俱全,可见当时商业之发达。如今,秀南街虽已没有商业兴盛之景,但是建筑大多保留了原始风貌。

明清时代,仓城每天都宾客如云,人满为患。茶肆有当时颇负盛名的得胜楼和畅园;旅馆有单家寓、强家寓、许家寓;饭店有宏兴馆和龚家馆;还有王家锡作、钱来米店也很有名。

为了物尽其用,逐渐恢复仓城的商业面貌,邑名轩、张氏宅、杜氏宅等多处古宅都已经对外出租,成为文人雅士的工作室,并定期举办公益展览,展品有松江美布、书画、摄影作品、连环画等。来到仓城风貌区,不仅可以欣赏这里的原始风貌,还可以品鉴各类艺术作品,感受仓城焕发的全新生机。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体